やまがた環境保全プロジェクト

山形の美しい自然環境を守り伝えよう

【プラスチックゴミは環境を壊すやっかい者】

海のゴミの約7割は陸上で発生したものだといわれています。そして海や川など水辺に散乱しているゴミのほとんどはプラスチック系のもの。プラスチックは自然の中で分解するのに長い時間がかかるので、蓄積して環境に悪影響を与えます。細かく粉砕されたマイクロプラスチックは海の生物だけでなく、人体にも悪影響を及ぼすとか。プラスチックゴミの散乱をなくすことが環境保全のために求められています。

【拾った数などで競う「スポGOMI」】

10月26日、寒河江市の最上川ふるさと総合公園で行われたTOYOTA SOCIALFES!!は、競技形式のゴミ拾い「スポGOMI」を行った後、思い思いのデザインのエコバッグを作る―という内容です。県内各地から約70人が参加。スポGOMIは集めたゴミの量と会場内で行ったクイズの獲得ポイント、歩数のポイントなどで成績を競いました。

【物陰で「あ、見つけた」豪雨災害の影響も】

最上川に沿った広い公園の中はきれいに整備され、一見するとゴミなどないように思えます。しかし物陰や草の中などをかき分けて探すと、空き缶やペットボトル、吸い殻などが見つかりました。中にはまとめて捨てられている場所もあり、参加者がまゆをひそめる場面も。また最上川は7月の豪雨で大きく増水したため、その影響で流された農業資材などが川のすぐ脇の木に引っかかったりしていました。わざと捨てたものではありませんが、放置すれば問題です。もちろん、きちんと回収し適正に処理しました。集まったゴミは31・7㌔に上りました。スポGOMIの後はエコバッグづくりのワークショップ。無地のバッグにクレヨンやスタンプなどの画材を用いて思い思いの模様を描いていきました。「海の生き物」「花模様」など、環境を思い起こさせるような図柄が多いようでした。

【「母なる川」守るための行動変容のきっかけに】

山形県は面積の76%が最上川の流域で、最上川は人々の暮らしと密接な関わりを持っています。流域に多くの人が住んでいるにもかかわらずサケやアユが生息できる河川環境を保っており、このことは山形県民の誇りです。しかし一方で、ゴミなどによる汚れが景観を損ねていることも事実。豪雨災害の後などは汚れが目立ってしまいます。海岸や海の汚れにつながっているのも事実です。参加者の一人は「川や海を汚さないよう気を付け、ゴミがあったら拾うようにしたい」と話していました。参加者にとって今回のイベントは、自らの行動を省み、変容するきっかけになったようでした。

◆主 催:山形新聞社

◆後 援:山形県、寒河江市、寒河江地区かわまちづくり協議会、ふるさと公園管理運営企業体

◆協 力:美しい山形・最上川フォーラム、山形大学生協学生委員会、山形県学生環境ボランテイア(やまカボ・サポーター)

山形県の自然環境の現状を学び、持続可能な社会のあり方について考える

山形の美しい自然環境を守り伝えよう

【海のゴミの約7割は 陸上で発生、知ってた?】

河川敷や海岸などの水辺に散乱するゴミは美観を損ね、環境にも悪影響を与えます。プラスチック系のゴミは川から海に流れ出して海を汚染します。海のゴミの7割は陸上で発生したものだといわれ、陸上のゴミを減らすことが海の環境をも守るのです。

【ソラシドの2人と共に 「スポGOMI」で汗】

10月29日、寒河江市の最上川ふるさと総合公園で行われたTOYOTA SOCIAL FES!!は、競技形式のゴミ拾い「スポGOMI」を行った後、庄内浜で集めたマイクロプラスチックを使ってキーホルダーを作る―というものです。県内各地から約100人が参加しました。

スポGOMIは集めたゴミの量と会場内で行ったクイズの解答、歩数に応じて与えられるポイントで成績を競うもの。10班に分かれて競技を行いました。吉本興業の〝山形住みます芸人〟ソラシドのお二人も参加しました。

【物陰に潜む吸い殻など 川の近くには大物も】

広い公園の中は一見、ゴミなど落ちていないようにも見えましたが、物陰を探すとたばこの吸い殻や弁当の空き容器などが見つかりました。川の近くには流れ着いた農業資材などの〝大物〟も。制限時間内にかなりのゴミが集まり、依然行われているポイ捨て行為に参加者たちは眉をひそめました。続いてのキーホルダー作りでは、いろいろな色のマイクロプラスチックを貝殻に並べて模様を作ります。しかしこれらも、元をたどれば私たちが出したゴミ。楽しいながらも考えさせられました。

【山形の誇る優れた環境 このままでいいので みんなで保全しよう!】

ソラシドの水口靖一郎さんは「マイクロプラスチックを魚が食べたりすればかわいそう。それを考えれば、今日参加したのは自分のためにも良かったと思う」、本坊元児さんは「ゴミは『持ち帰るかきちんと捨てる』という意識を再確認しました」と感想を語りました。二人はトークショーで「山形県の県民性は素晴らしい。このままでいいので、もっと誇れる山形になってほしい」と言いつつ、軽妙な話で笑いを取っていました。

山形の誇りの一つが自然環境。参加者たちは母なる川・最上川のほとりで一日の体験を振り返りながら、環境保全の大切さをかみしめました。

◆主 催:山形新聞社

◆後 援:山形県、寒河江市、寒河江地区かわまちづくり協議会

◆協 力:美しい山形・最上川フォーラム、ふるさと公園管理運営企業体JCC(山形大学ボランティアサークル)、山形大学生協学生委員会、吉本興業

山形県の美しい自然を守り伝える

山形県の美しい緑や自然環境の現状を学び、守り伝えよう

【TSF!!2022】山形開催

【「緑の多い県」で 今、何が起きている】

山形県は三方を山に囲まれ、県土の4分の3が森林という「緑の多い県」です。雨や雪の形で県土にもたらされた水は、森林に蓄えられた後、川を通って海に注ぎ、その過程の中で私たちにさまざまな恵みをもたらしています。9月10日、山辺町の「県民の森」を会場に開かれたトヨタソーシャルフェス「やまがた環境保全プロジェクト」は、水が形を変えながら森林、川、海へと循環する中で、今起きている問題点について解説する内容。40人が現地で、20人がオンラインで参加しました。

【山に親しんで 森林の荒廃を防ごう】

快晴の秋空が広がり、緑に囲まれた会場は、駆け出したくなるような開放感。最初のプログラムは「森林の働きや楽しさを学ぶ」です。森林は水や土を保持し、二酸化炭素を吸着し、多種多様な動植物を育むなど、多くの役割を果たしています。一方、人の手が入らなくなったことで荒廃し、本来の役割を果たせていない問題も生じています。「森にもっと関心を持って、親しんでほしい」。「楽しみ方」の一つとして、木材や木の実を材料としたオリジナルのペン立て作りにも挑戦しました。

【海のごみの多くは 内陸部が出どころ!】

続いては「海のごみ」を通して、環境保全のためにできることを考えました。海岸に流れ着くごみの7~8割は内陸部から出ており、プラスチックが大部分を占めます。水が森林から海に流れる過程で、ごみを運んでしまうのです。「海のごみを減らすには、陸にいる私たちが身近にできることをやっていかなければ」。「できること」の一例として、プラスチックを浮力で分別する実験も披露されました。

【環境を保つため 森にもっと親しみ 水の循環 意識して】

環境の中で姿を変えながら循環している水。その水を健全に保つことは、環境保全を考える鍵になります。そこで重要なのが、森林を健全な状態に保つこと。特に、人が手を加えた森林は、手を加え続けないと、健全な状態を保つことはできません。森に親しみ、適切に利用していくことは、山形県の恵まれた環境を保つことに直結するのです。参加者は、プログラムを通し、森林に親しむことが、環境問題の解決につながると理解を深めました。「山に遊びに行ってみたい」「木で何か作ってみようかな―」。参加した方々からは、このような感想が聞かれました。

主 催:山形新聞社

後 援:山形県

協 力:やまがた森林と緑の推進機構、美しい山形・最上川フォーラム、山形大学、JCC(山形大学ボランティアサークル)

山形県の美しい自然を守り伝えよう。

マイクロプラスチック汚染を学ぼう!

【TSF!!2021】山形開催

【10月3日、初めてオンラインで開催】

10月3日に山形市の山形グランドホテルを配信会場に設定し、初めてのオンライン形式で開催されたTOYOTA SOCIAL FES!!。今年度は事前申し込みをした県内外の約100名が参加してくれました!

【海や川の環境学習や、万華鏡づくりを体験】

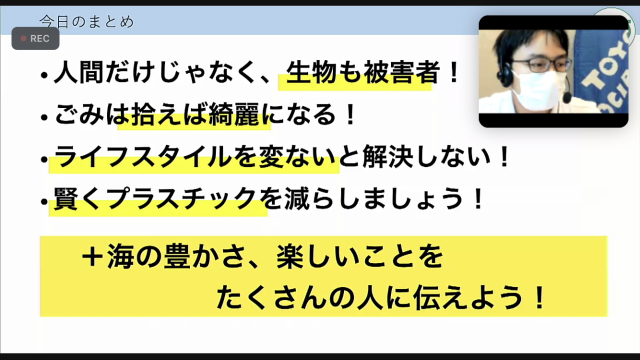

第1部はNPO法人「パートナーシップオフィス」の大谷明さんによる山形県の海や川が直面するマイクロプラスチック汚染についての学習でした。私たちがたくさん消費するプラスチックが川や海に流れ出し、生き物たちを苦しめている現状を学びました。第2部は加茂水族館のオンラインツアーとして、普段見ることのできないところまで撮影していただいたVTRを鑑賞しました。第3部はマイクロプラスチックやシーグラスを使用した万華鏡づくり体験。事前に参加者にお送りしたキットで楽しく制作することができました。

【次の世代へ守り伝えていく】

主催の山形新聞社は「2年ぶりの開催も、皆さんと会えずに残念ですが、この活動を続けることにより自然環境を守り、次世代に繋げていく」と挨拶しました。同じく主催の美しい山形・最上川フォーラムは「今回のプロジェクトを通して身近な環境について考える機会が増えることを期待しています。来年また会えることを楽しみにしています」と挨拶しました。

【一番大切なのは…シェアすること!!】

地球全体の問題として取り上げられる「マイクロプラスチック汚染」は山形県の海や川にも大きな問題をもたらしていました。みんな一度は行ったことのある海水浴場も、冬の間にはあたり一面プラスチックごみに覆われていて、地域の大勢の人たちの努力によって毎年きれいに清掃されていました。こういった取り組みがされていることや、プラスチック製品の良い点と悪い点などを、みんなで考え、シェアしていくことが一番大切なことです。

【来年こそはみんなで集まりたい!】

今年は初めてのオンライン開催となりました。参加者の皆さんの顔が見えないことがとても残念でした。また、実際に地元の環境を目で見て感じることができませんでした。それでも、オンラインならではのこともできたと思います。水族館のバックヤードツアーや、トヨタの車の給電デモンストレーションのわかりやすいVTR放映は、リアル開催では難しかったかもしれません。また、県外の方の参加者が非常に多かったこともオンライン開催の良い点だと思います。

【身近な環境に目を向ける機会に】

便利なプラスチック製品は私たちの暮らしに欠かすことはできません。必要なことは「使わないようにする」ではなく、「正しく使う」ことです。今、盛んに取り上げられているSDGsには「つくる責任 つかう責任」という項目があります。私たちには、正しく使って正しく捨てる責任があります。簡単なことから始めることができるので、まずは「こんなことしてみたよ」「こんなのはどうだろう」ということをみんなにシェアしてみませんか?参加してくださった皆さん、ありがとうございました!