きれいな源流を未来へつなごうプロジェクト

アマゴが泳ぐきれいな水と豊かな自然を守り、大切な源流を未来へつなごう!

【大量のゴミが河川敷や森の中 に捨てられ放置ゴミが問題に】

川上村は吉野川の源流に位置する自然豊かな水源地の村。しかし近年は観光客やキャンパーが増え、ごく一部のマナー違反者により、大量のゴミが河川敷や森の中に捨てられるなど放置ゴミが大きな問題となっている。8月24日に環境保全の大切さを学び体験する目的で、村内にある自然を学び遊べる中井渓谷自然塾でゴミ拾い、自然観察、アマゴのつかみ取り、アマゴの塩焼きの試食などを行った。

【地域の豊かな自然に親しみ アマゴのつかみ取りに歓声】

集合した参加者は、アマゴ釣りなどができる中井渓谷自然塾まで、同村の環境教育施設「森と水の源流館」のスタッフと一緒にごみを拾いながら歩いた。到着後は子供だけではなく大人もアマゴのつかみ取りや塩焼きの美味しさに歓声をあげて、豊かな自然や歴史に親しんだ。川遊び客の放置ごみの問題など、参加者は課題を学び、環境意識を高めた。

【源流がきれいに守られ おいしい水を飲める】

川上村役場の今福和男・水源地課長は開会あいさつで「水のふるさとに関心を持ち、行動してくださる皆さんがいる限り、水は皆さんに届き、海まで流れていくでしょう」と継続的な取り組みに感謝。奈良市の小学5年杉本琴さん(11)は「源流がきれいに守られているおかげで私たちがおいしい水を飲める。村の自然や活動をもっと知りたい」と話した。環境保全活動に取り組む学生たちの団体参加もあった。神戸大学工学研究科博士課程前期2年の大坪優太さん(24)は「なかなか普段来ることができない自然に囲まれた場所で活動ができて良かったです。アマゴの手掴みは、実際やってみると燃えてきて必死になり、1匹捕まえることができました」と話し、畿央大学教育学部1回生の中尾伊織さん(18)は「来年もまた来たい」と笑顔で話した。

【美味しいお魚食べるには 綺麗な水】

トヨタユナイテッド奈良の内藤博文さんは閉会挨拶で「トヨタソーシャルフェスは自然環境を守るために開催しています。川上村はゴミを持って帰っていただく、取り組みをされています。今日は美味しいアマゴを食べましたが、魚を守るためにも川遊びをした後は、ゴミを持って帰って、自然環境を守ってもらいたいです。展示しているMIRAIという車は、ガソリンを使わず水素燃料で走る車です。走行中は二酸化炭素が出ない車です。環境に少しでも良い車をトヨタでも販売していきながら環境保全に役だてていきたいと思っています」と結んだ。

◆主 催:奈良新聞社

◆共 催:川上村、森と水の源流館(公益財団法人吉野川紀の川源流物語)

人々のくらしを守る源流を未来に残そう!

環境保全の学習と体験、ゴミを拾って川をきれいにしよう

【きれいな水を下流に届ける 川上村で放置ゴミが問題に】

川上村は山林が約95%を占める自然豊かな村です。500年以上昔、室町時代から続く吉野林業の中心地にあり、森を育みながらきれいな水を下流に届けてきました。また吉野川・紀の川最源流部の原生林を村が購入し保全するなど、水源地を守り続けています。しかし近年は観光客やキャンパーが増えアウトドアでのマナー違反も散見。ごく一部のマナー違反者により大量のゴミが河川敷や森の中に捨てられるなど放置ゴミが大きな問題となっています。

【青空の下で学ぶ 森の景観とゴミ問題】

参加者は8月20日、晴れ渡った青空の下、同村西河の「あきつの小野公園」に集合。川上村役場の職員から、自然と一体となって生きてきた同村が源流の村として取り組んできた水環境や景観の保全活動について学んだ後、村内に捨てられたバーベキュー用の網やコンロ、未使用の炭、調味料などを写真で紹介。参加者から、驚きとため息の声が漏れました。

【2班に分かれてゴミ拾い 草むら各所に大量のゴミ】

その後、道路沿いと山中の道沿いの2班に分かれてゴミ拾いを開始。最初は道路沿いの方がゴミが多いのではと思っていましたが、実際は山中の道沿いの草むら各所に大量のゴミが捨てられていて、参加者は驚いた表情を見せました。道路沿いにはタバコの吸い殻が多いのに比べ、山中の道沿いは酒瓶、ペットボトルなどの他に、毛布、カーペット、衣類、機械の金属部品など不法投棄と思われるものもありました。

公園の駐車場には「 ①火気の使用 ②ゴミの放置 ③水をよごす行為」について「しないでください」と訴える大きな看板が掲げられ正しいマナーの広がりを期待していますが、まだまだ道半ばの状況です。

【世代ごとの意見や感想 大学生が意見を集約】

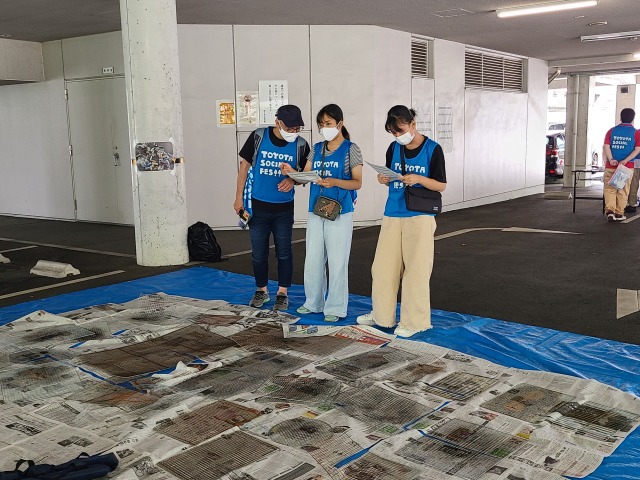

ゴミ回収を終えた一行は持ち寄ったゴミをブルーシートに並べて分類。「川上村地域づくりインターン」として村内に滞在中の大学生3人が班ごとに意見や感想を集約しました。若者からは「タバコや酒瓶など大人が出したゴミが多い」といった意見が。大人からは「見えにくい所に隠すように捨てるのは、後ろめたさがあるからでは」といった意見が出ました。

活動を終えた大学生は「今回参加した人が周りの人に放置ゴミの問題を伝えることで『ゴミを捨てない』という意識の輪が広がれば」と話しました。地道な活動を続けることで、きれいな吉野川を未来に残していきたいと願います。

◆主 催:奈良新聞社

◆共 催:川上村、森と水の源流館(公益財団法人吉野川紀の川源流物語)

人々のくらしを守る源流を未来に残そう!

環境保全の学習と体験、不法投棄ゴミの分別・分析をしよう!

【かけがえのない水と森 不法投棄ゴミが問題に】

吉野川の源流にある水源地の村、川上村。奈良県南部から和歌山県を横断して紀伊水道に流れる水は奈良盆地や和歌山平野に流れ、そこに住む人々の水道水や農業用水として利用されています。

かけがえのない水と森を維持するために同村では「下流にいつもきれいな水を流す」ことを基本理念に環境保全に取り組んでいます。しかし近年、観光客やキャンパーが不法投棄したゴミが大きな問題となっています。

【パノラマ映像で学ぶ 森や自然の美しさ】

参加者は8月20日、同村の環境学習施設「森と水の源流館」に集合。源流の森シアターでは10mを超える巨木が立ち並び、熊やキツネ、シカ、イノシシなど村内で生息する生物たちのはく製があちこちに置かれたジオラマに囲まれながら、四季を通して変化する同村の森の美しさ、豪雨や雷などの自然現象、カエルや鳥など様々な生物の様子を巨大パノラマ映像で鑑賞しました。

【悪い事と知りつつ 投棄されるゴミ類】

その後、同館1階の駐車場に移動。河川支流の中奥川・上多古川・三之公川と吉野川(東川)でこの夏に不法投棄されたゴミがブルーシートの上に展示され、ゴミの種類や捨てられていた原因を分析しました。衛生上問題のある生ゴミやオムツ、使用済の食品トレーなどは拡大写真で提示されましたが、バーべキューに利用したと思われる調味料、金網、コンロ、トング、火ばさみ、椅子、箱入未使用炭などが大量に展示され、参加者らは調査票に数を記入しながら、その量の多さに一様に驚いていました。源流館の上西さんからは「ゴミは外から見えないように岩の間や木々の裏などに隠すように捨ててあることが多い。それが悪いことだと知った上で投棄しているのでは」と訴えました。

【思い出を残して ゴミは残さない】

活動には「川上村地域づくりインターン」で滞在中の大学生5人も参加。その中のひとりでベトナムから1年間の交換留学生として来日した鳥取大学地域学部4年生のグエン・ホアン・ハウさんは「昨年10月に来日し、9月には帰国する予定です。帰国後は日本語を生かしたツアーガイド等になろうと考えているので、日本の過疎地域のゴミ問題なども伝えていければ」と話しました。

「どなたも川上村に来ていただくのは大歓迎だが、思い出だけを残してゴミは残さず帰っていただければ」という栗山村長の言葉を胸に刻み、これからもきれいな吉野川を未来に残していきたいと願います。

◆主 催:森と水の源流館(公益財団法人吉野川紀の川源流物語)

◆共 催:奈良新聞社

◆協 力:川上村

人々のくらしを守る源流を未来に残そう!

生態系を守るため、外来種の駆除とゴミ拾いをしよう!

【11月28日、外来生物駆除を奈良県で実施】

奈良県でのTOYOTA SOCIAL FES!!は11月28日、吉野郡川上村白屋にて、生態系を守るため外来種の駆除を実施しました。快晴のもと白屋展望台に集まり、講習会のあと参加者全員で特定外来生物指定植物・ナルトサワギクの駆除を行いました。

【人々のくらしを守る源流を未来に残したい】

吉野川・紀の川の最源流、水源地の村として、自然との共生に取り組んでいる川上村。かけがえのない水が作られる場所である川上村は、下流にはいつもきれいな水を流すということを村是としています。集合場所の白屋地区は水源確保・保全のため建設された大滝ダムの影響で地滑りの危険があったため住民全員が全戸移転を余儀なくされ、生まれた土地に住むことが出来なくなりました。村と民間企業が協力してこの地にあった人の暮らしの温もりを、植栽による景観づくりを通して再生するプロジェクトが「未来への風景づくり」です。

【外来生物の生態系への影響を知ってもらいたい】

自然との共生に取り組んでいる川上村にも外来種が侵入しています。10年前に発生した紀伊半島大水害の復旧工事の際に工事車両により下流域から持ち込まれた特定外来生物指定植物・ナルトサワギクの大群落が発生しているのです。講師で森と水の源流館・企画調査班長の木村全邦さんは、アフリカ・マダガスカル島原産のこの植物が、日本で最初に発見されたのが鳴門だったという命名譚を紹介し、その毒性による放牧牛の中毒死被害や他植物の駆逐、年中花が咲きタンポポのように種を風で飛ばす繁殖力の凄まじさを説き、参加者を驚かせました。

【僅か20分足らずでゴミ袋20配分の駆除】

展望台を下ってダム湖畔の道路を歩き始めた直後から、道路脇に生えているナルトサワギクの大群落との遭遇に参加者たちは驚きを隠せない様子。参加したちびっ子たちもお父さんやお母さんに手伝ってもらって、一生懸命草むしりに汗を流しました。根っこが頑固に地面に食い込み、子どもの力だけでは引き抜けないときは、お父さんやお母さんの手を借りて引き抜き、ゴミ袋に入れて回収しました。道路わきだけでも大量に採れ、崖下や崖上に繁茂した群落は危険だったので駆除を諦めました。その被害の深刻さを考えさせられた活動となりましたね。

【水素で走るクルマ・MIRAIの紹介】

閉会式での感想披露では「親子で環境の大事さを知ることができました」と述べる参加者も。奈良トヨペットの植田崇聖課長も「ナルトサワギクの繁殖力の凄さに驚き、環境問題の深刻さを知りました」と話しました。入場受付では、体温測定の給電用として使用していた水素で走るクルマ・MIRAIの紹介もありました。MIRAIは参加者のお父さんたちの注目をひき、試乗してみたり、トランクを開けたりと大人気。参加者の環境意識の高さが伺えた一コマもありました。

【先人が多大な犠牲を払って守った自然環境】

講師の木村班長は「特定外来種は来たくて日本に来たわけではありませんが、日本の自然環境に適応して、在来種を駆逐する力の強いものです。在来種は私たちと共に日本の環境に適応し、支えあってきた仲間ともいえる存在です。名前を知らないような生き物でも、どこかで人との関係性があり、消失により直接的、間接的に私たちの生活に問題を及ぼす可能性があります。だから、科学的に関係性が証明されている如何に関わらず、保全すべきと考えられています。問題となる外来種を駆除するのはこのような考えによるものです」と締め括りました。先人が多大な犠牲を払って守ってくれたこの自然環境を、今度は私たちの手で守っていきたいですね。参加してくださったみなさん、ありがとうございました!