クリーン北海道プロジェクト

藻岩山のゴミ拾いと、きのこ観察を通じて、環境との共生を考えよう!

【緑豊かな藻岩山で 自然について考えよう】

自然に触れ、環境の大切さを学ぶクリーン北海道プロジェクト。13年目の今年も道内各所で計7回の活動を行っています。第5弾は札幌市で行われた人と自然との共生について考える体験の様子をご紹介します。秋晴れの9月28日、家族連れや大学生、環境保全に関心のある人など約90名が参加しました。

【登山道のゴミを拾い、 きのこを観察してみよう】

札幌市は約6割が森林で占められる豊かな自然に囲まれた都市です。緑豊かな藻岩山はスキー場もあり、観光客も多く訪れますが、近年ゴミが多く散見され、自然への悪影響が懸念されています。また、誤って毒きのこを摂取するという事故も発生しています。藻岩山の自然とともに生きるためにはゴミ拾いや正しいきのこの知識が必要です。参加者たちは藻岩山登山道を歩き、資源ゴミなどを30分ほどでたっぷり回収しました。山中にはまだ多くのゴミが残っている可能性があり、継続的な活動の必要性を感じます。ゴミ拾いの後は、きのこ鑑賞会とフィンランドのスポーツ「モルック」の2つのプログラムを行いました。

【100種類以上のきのこと モルックで大盛り上がり】

藻岩山きのこ観察会によって、藻岩山に自生するきのこ100種類以上が紹介され、興味津々の参加者たち。初めて目にするきのこも多く、参加した子どもたちは楽しそうに学びました。また、北海道大学モルックサークルの指導のもと、はじめてのモルック体験は大盛り上がり。戦略的な知恵が必要な競技ですが、参加者たちも楽しめた様子で道具の購入を検討する人も。学生ボランティアの運営補助もあり、楽しい時間を過ごしました。「ゴミ拾い、きのこのお話が楽しかった」(小学生)「モルックが一番楽しかった。またいろいろな人と一緒にやりたい」(小学生)「自然環境を大切にしようという気持ちが高まった。印象に残っているのはたくさんの種類のきのこ。身近な自然の恵みや奥深さに触れることのできる活動に参加してみたい」(大学生)

【山の恵みに感謝し 自然との共生を考える】

「皆さんの楽しそうな笑顔が印象的でした。自然豊かな藻岩山は、みなさんの身近な場所にあります。今回をきっかけに自然の楽しさ、守る大切さなどについて考えてもらえたら」と参加した関係者は話していました。参加者たちは藻岩山の自然に触れ、自然への感謝の気持ちをあらためて感じることができました。ふるさとの自然を守る大切さを見つめ直すクリーン北海道プロジェクト。今後の取り組みにもご期待ください。

◆主 催:エコチル事務局

◆後 援:北海道新聞社

◆協 力:株式会社りんゆう観光、藻岩山きのこ観察会、北海道大学モルックサークル

神秘の大地 北海道の自然を守る

ヒグマから学ぶ私たちの生活と自然

【ヒグマを知って 自然について考えよう】

道内でのさまざまな取り組みを通して自然に触れ合い、環境の大切さを学ぶクリーン北海道プロジェクト。12年目の今年も道内各所で計7回の活動を行っています。第5弾は札幌市青少年山の家で行われた北海道の暮らしとは切り離せないヒグマの生態を学ぶ体験の様子をご紹介します。暑さも一段落した9月9日、札幌市民を中心に約70名が参加しました。

【毛皮や足型に触れて ヒグマを体験】

札幌市は約6割が森林で占められる豊かな自然に囲まれた都市で、周辺には多くのヒグマが生息しています。近年、ヒグマが市街地に出没する事例が増加し、市民の間でヒグマの生態について関心が高まっています。ヒグマを理解するための座学の後はヒグマトランクキットでヒグマの毛皮や爪などに触れる体験の時間が設けられました。開始前から参加者たちの関心も高く、誰もがヒグマの鋭利な爪や足跡の大きさに驚いていました。

【自然を体験する 屋外プログラム】

学生ボランティアの運営補助もあり、午後からは屋外で2つのプログラムを体験。火起こしで苦心し、「生き物博物館」では山の家付近の生き物を採集し観察。たくさんのカタツムリのほか、アオダイショウ、トンボ、チョウ、カエルを捕まえることができました。子どもたちは原っぱを駆け回り、楽しい時間を過ごしました。

【自然に感謝し 野生生物との共生を考える】

「人とヒグマがどのように暮らしていけるか考えることができた。生き物を野原で探して季節を感じ、火起こしで何もない所から火を起こす大変さを知ることができ、とても良い時間だった」熊谷花梨さん(9歳)、「ヒグマは怖いというイメージがあったが、今回勉強したことで少し親しみを感じることができた。家族4人で参加したが、日頃は簡単に付く火を起こす体験を子どもと行うことで火を起こす大変さを学ぶことができ、とても楽しかった」萬隆広さん(37歳)

参加者たちはヒグマについて理解が深まったことにより考え方の幅が広がり、体験授業で自然への感謝の気持ちをあらためて感じることができました。ふるさとの自然を守る大切さを見つめ直すクリーン北海道プロジェクトは今後も続いていきます。

◆主 催:エコチル事務局

◆後 援:北海道新聞社

◆協 力:公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

神秘の大地 北海道の自然を守る

ヒグマから学ぶ私たちの生活と自然

【ヒグマから学び 自然について考えよう】

道内でのさまざまな取り組みを通して自然と触れ合い、環境の大切さを学ぶクリーン北海道プロジェクト。11年目の今年も道内各所で計7回の活動を行っています。第5弾は札幌市で行われた、北海道の暮らしとは切り離せない、ヒグマの生態を学ぶ体験の様子をご紹介します。好天に恵まれた9月11日、レジャーも兼ねた家族連れ、アウトドアやヒグマに興味のある方など76名が参加しました。

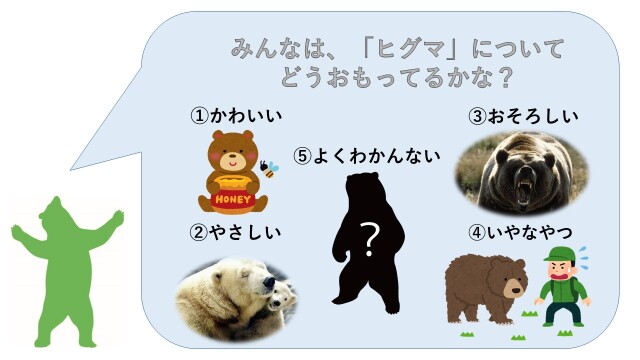

【ヒグマって どんな生き物なんだろう】

近年札幌市内ではヒグマの目撃情報が相次ぎ、市民の間でヒグマの生態について関心が高まっています。開会式では「皆さんが想像しているように、ヒグマは本当に怖いだけの生き物なのか。今日のお話を聞いた後、あらためてヒグマの印象を聞くのが楽しみです」というお話からはじまり、ヒグマの生態についての座学の後、ヒグマトランクキットでヒグマの毛皮や爪などに触れる体験の時間が設けられました。参加者たちは皆、鋭利な爪や足跡の大きさに驚いていました。

【自然に触れる 屋外体験プログラム】

午後からは屋外で2つのプログラムを体験。「火おこし体験」では昔ながらの火おこし器や虫眼鏡、メタルマッチなどさまざまな道具を使って火おこしに挑みました。皆苦戦しながらも、楽しんで取り組んでいました。また「生き物博物館」では山の家付近の昆虫を採集し観察。子どもたちは楽しい時間を過ごしました。

丸1日体験学習をしたことで、心地よい疲労感に包まれた参加者たち。「久々に自然に触れることができました。子供たちも喜んでおり、次世代に豊かな自然を残してあげることが大人の役目だとあらためて感じました」と笑顔で話していました。

【自然を守り 野生生物との共生を考える】

関係者は「ヒグマの生態を知って、参加した皆さん驚いていました。今までヒグマは怖いだけの存在でしかなかったかもしれませんが、正しい知識を持って生活し、野生生物と人間がうまく共生できる方法を考えるきっかけになってくれたらうれしいです」と話していました。ヒグマとの付き合いは自然との付き合いと同じです。身近な存在であるヒグマについて知ることは、しっかりと自然環境について考えることにつながります。ふるさとの自然を守る大切さを見つめ直すクリーン北海道プロジェクト。今後の取り組みにもご期待ください。

◆主 催:エコチル事務局

◆後 援:北海道新聞社

◆協 力:公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

神秘の大地 北海道の自然を守ろう!

ヒグマから学ぼう!自然と共生するためにできること

【TSF!!2021】北海道札幌開催

【ヒグマとの共生について学ぶ】

北海道でのTOYOTA SOCIAL FES!!は12月11日、札幌市にて「ヒグマの生態と私たちの共生について」を開催しました。今年は新型コロナウイルスの影響で、現地での実施はなく完全オンラインにて開催し、定員100名のところ、多数のご応募をいただきました。

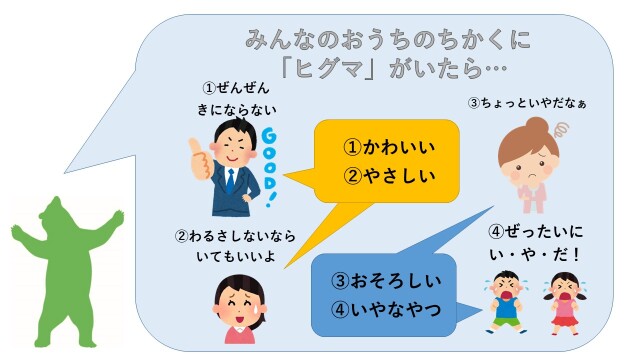

【本当にヒグマは悪い存在なのかな?】

近年、北海道では頻繁にニュースになっている「ヒグマ」ですが、果たしてヒグマだけが悪いのでしょうか。年々北海道の自然環境にも変化が訪れておりヒグマと共生するためには、我々人間も自然環境に意識を向けた生活を志す必要性があります。今回のイベントでは、「ヒグマは恐ろしいだけの存在ではなく我々と共生できる生物である」という部分について楽しく学びました。

【ヒグマだけが悪いわけじゃない】

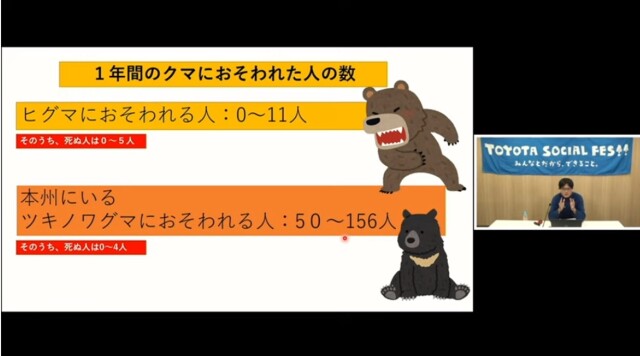

確かにヒグマは恐ろしい存在に見えるかもしれません。しかしながらヒグマの直接的な被害は、毒蛇やスズメバチに比べると圧倒的に少ないのです。生ごみの放置や草刈りの怠りなどで、住宅街に侵入してしまうことがありますが、我々の日常生活で注意を払っていれば防げた被害はたくさんあります。ヒグマのみならず、野生生物との正しい付き合い方を考える事のできる機会がもっと必要なのではないでしょうか。

【野生生物との正しい付き合いかたを考えよう】

今回は「ヒグマ」に焦点を当てた講義でしたが、北海道にはたくさんの種類の野生生物が生息しています。野生生物による被害のニュースを見て、単純に恐れるだけではなく「どうしたら被害をなくせたか」を考えることが大切です。今回講義を行っていただいた公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会の方々は、児童会館や小学校などで講義を行うことで、野生生物との正しい付き合い方を考える機会を増やしたいと考えています。

【次は講義と実体験をセットで】

本来であれば、住宅街にヒグマが出にくいようにする対策として、草刈り体験などを予定していましたが、今年はコロナ禍もあり実際に行うことができませんでした。やはり講義をしたあとに対策体験をすることで、より自然環境への意識が高まるのではと考えています。来年度以降は是非、講義と実技をセットで行いたいですね。

【野生生物はよき隣人です】

今回のヒグマについて学ぶ活動で、すぐにヒグマへの恐怖がなくなるわけではありません。しかし北海道で生活する以上ヒグマや他の野生生物との共生は、切っても切れない関係にあります。しっかりと野生生物の生態を理解し、恐れずに隣人として認識してもらうために、このような「野生生物との共生を考える機会」を増やしていきたいですね。参加してくださったみなさん、ありがとうございました!