愛媛の自然を楽しく学ぼうプロジェクト

干潟の生き物から自然を考えよう!in河原津

【カブトガニ繁殖地の干潟 西条河原津で生物観察会】

燧灘に面した西条市の河原津海岸は1日2回、潮が引くと砂や泥の平らな場所が現れる干潟になります。周辺も含め、カブトガニの繁殖地として県の天然記念物に指定されています。9月28日、環境問題などを考える「TOYOTA SOCIAL FES!!」として専門家を交えた生物観察会がありました。県内の親子連れら約100人が、海辺の生き物の生態や自然の営みを学びました。

【「生きている化石」は減少 地元で絶滅防ぐ保護活動】

カブトガニは2億年以上前に誕生し、今もほとんど同じ形のため「生きている化石」といわれています。かつては瀬戸内海沿岸で多く見られましたが環境の変化で減少。県のレッドデータブックでは、最も絶滅に近い絶滅危惧ⅠA類に指定されています。地元の西条市立東予郷土館では、20年前以上からカブトガニの幼生を飼育、地域の海岸に放流しており、同館の藤田宜伸学芸員は「少しずつ成果が上がっている」と言います。

【二枚貝ほとんど消えた海 きれいでも豊かと言えず】

生物観察会では、参加者が干潟に足を運び、スコップで穴を掘って泥の中の生物を捕まえ、配布した資料を見ながら名前を調べました。カブトガニはいませんでしたが「あ、ヤドカリだ」などとあちこちで歓声が上がりました。特定非営利活動法人 西条自然学校の山本貴仁理事長は「これはテッポウエビで、パチンと音をならす」など採集した生き物の名前を生態などの情報を添えて紹介。昔と違い二枚貝がほとんどいなかったと振り返り「海はきれいにはなったが、数を減らしている生物もおり、豊かな海とは言えない」と語りました。

【多様な動物がいると実感 ゴミなくし生活環境守る】

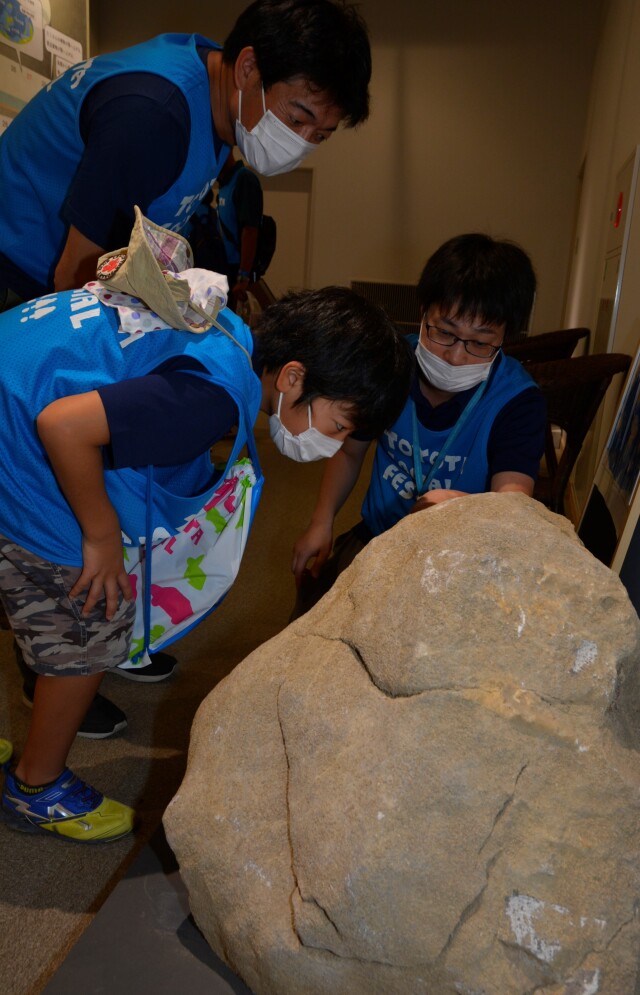

さまざまな生物を捕まえましたが最後は逃がして観察会は終了。続いて藤田学芸員が東予郷土館で育てている雄と雌の成体のカブトガニを見せてくれました。「頭の一部にへこみがあったら雄、なければ雌」と見分け方などを紹介。会場の質問に答える形で「大人になるには個体差にもよるが12~13年かかる」「けんかはしない。産卵する夏場以外は多くの時間を寝て過ごす、平和な生き物」などと解説しました。最後はみんなで海岸清掃。新居浜市の金栄小学校5年、大森唯愛さんは「干潟にはいろんな生き物がいることが分かりました。ゴミをなくし、生き物が暮らしやすい海にしたいです」と話しました。

◆主 催:愛媛新聞社

◆後 援:西条市

離島の環境保全活動に取り組むと共に、廃校活用による地域活性事例を体感します

興居島の環境保全と活性化に取り組もう!

【自然豊かな離島興居島で 環境問題や活性化考える】

松山市沖、高浜港からフェリーで約10分の距離にある興居島は、かんきつ栽培が盛んで、美しい海と豊かな自然に囲まれた離島です。一方で過疎が進み、高齢化率は6割を超えています(2020年国勢調査)。こうした島の現状を学び、環境問題や地域活性化を考えるTOYOTA SOCIAL FES‼が10月22日にあり、廃校になった島の小学校に約120人が集まりました。

【全国の廃校数やゴミ分別 クイズ形式で楽しく学習】

旧泊小(同市泊町)は09年に閉校され、現在は約10年前から島の地域おこしに取り組む「しまのテーブルごごしま」(藤内宏次郎代表)などに活用されています。体育館であった開会式で、藤内代表が校舎を改修したカフェ運営やプールでの音楽イベント開催などの活動を紹介しました。また、愛媛大教育学部の竹下浩子准教授が全国の廃校数やゴミの分別方法についてクイズ形式で解説、参加者はチームに分かれて楽しく学びました。

【大小のプラスチックゴミ 海岸に散らばる量に驚き】

続いて白い砂浜が広がる相子ケ浜海水浴場を清掃しました。海岸にはたくさんのペットボトルや食品の空き袋が漂着。発泡スチロールなどの小さなプラスチックゴミも多く、参加者は「これがマイクロプラスチックになるんだね」などと驚いた様子でした。みんなで集めたゴミは、45リットルのゴミ袋51個分にもなりました。松山市エコリーダーで県地球温暖化防止活動推進員の濱口英之さんは「海のゴミは、多くが生活の中から出たゴミが流れ着いたもの。普段からしっかり分別することが大切」と話していました。

【実際に見て感じた深刻さ 一人一人が自覚し協力を】

ボランティア団体「地域活性団体しまいる」(千葉未来代表)も協力。流木を使ったモビール作りや、運動場での玉入れ大会もありました。愛媛大3年の尾上晃子さんは「100人以上で集めても、まだゴミが残っていた。解決には多くの人の協力が必要」とし、同大3年の里見綾華さんは「実際に漂着ゴミの多さを見て、深刻さが分かった。教員を目指しており、子どもたちとも考えたい」と決意。同大3年の西川ひなのさんは「ゴミ問題は一人一人が自覚することが大事だと思う。今もきれいに整備された小学校には、大好きな場所だという、地域の方々の思いが伝わってきた」と話していました。

◆主催:愛媛新聞社

◆協力:しまのテーブルごごしま、地域活性団体しまいる、愛媛大学

大地が育む多様な自然を感じよう!

丸ごと体感「四国西予ジオパーク」inしろかわ

【TSF!!2022】愛媛開催

【四国西予ジオパークで 地球環境の大切さ学ぶ】

西予市は、大地(ジオ)が育んだ自然や生態系をまるごと学ぶことができる「ジオパーク」に認定されています。その拠点である四国西予ジオミュージアム(同市城川町下相)を中心に「TOYOTA SOCIAL FES‼」が9月23日、現地とオンライン配信の両方で開催され、計110人が化石観察や鍾乳洞探検を通して地球環境を守るためにできることを考えました。

【大地の成り立ちを知り ジュラ紀の化石観察も】

愛媛大学社会共創学部の榊原正幸教授が、地球は内部のマントルの運動で地表のプレートが動いて火山噴火や地震を繰り返しており、プレートの動きで大陸に堆積物が付け加わって四国の大地ができたことを解説。「地球は生きている。四国沖の南海トラフでは100~150年周期でプレート境界地震が起きているが、これも自然の力。不必要に恐れず、災害とどう折り合っていくかを学び、考えることが大事」と述べました。フィールドワークでは、一般社団法人SGSや四国西予ジオガイドネットワークのガイドの案内で、ミュージアム近くの下相のジュラ紀化石の露頭を訪ねました。黒瀬川の川岸に露出している石灰岩の表面をぬらすと化石が浮かび上がり、ジュラ紀末期(約1億5千万年前)の二枚貝やウニなどを観察することができ、参加者は太古に思いをはせました。

【穴神鍾乳洞探検に挑戦 コウモリに出合えた!】

ジュラ紀の石灰岩にできた穴神鍾乳洞(同市城川町川津南)の洞窟探検にも挑戦。地元の川津南やっちみる会メンバーの先導で、水滴の石灰分が積み重なってできた石筍(じゅん)や石柱を見たり、コウモリやカマドウマなど洞窟内に生息する珍しい動物や昆虫を観察したりしました。

【地球46億年に思いはせ 多様な生き物が育んだ限りある資源守りたい】

同ミュージアムの榊山匠学芸員は地球46億年の歴史をひもとき「車の燃料の石油は植物プランクトンなどが原料。私たちが暮らせるのも多くの生き物が地球にいたから。大切な宝物をこれ以上消費しないよう、次世代につなげて」と訴えます。今治南中1年の橋田佳世子さんは「コウモリがすめる環境を守りたい」。愛媛大1年の山田絵美佳さんは「多様な生き物と共生していることを実感した」。同、渡邊真麻さんは「人間は地球の歴史に現れて間もないのに環境を脅かしている。できることを考えたい」と話していました。

◆主催:愛媛新聞社

◆共催:西予市、四国西予ジオパーク推進協議会

愛媛の豊かな自然を未来に残そう!

えひめの森を守ろう

【TSF!!2021】愛媛開催

【愛媛の森を守るため、何ができるか考えよう】

愛媛県でのTOYOTA SOCIAL FES!!は10月23日、西日本最高峰の石鎚山の麓にある愛媛県西条市の円山森林公園にて、「えひめの森を守ろう」をテーマにプログラムを実施しました!今年はコロナウイルスの影響で、オンラインで県内外約80名の方々にご参加いただきました。あいにくの曇り空でしたが、周囲の山を眺めながら愛媛の自然環境、放置林について考えました。

【迫力ある伐採動画視聴やヒノキの枝葉観察】

座学では、地元で活動するNPO法人西条自然学校の山本貴仁理事長に愛媛の森林の現状についてお話をしていただきました。愛媛県には多くの人工林が放置され、本来の生態系が脅かされています。今回はそのことを多くの人に知っていただくために実施しました。この日は写真を見比べて放置林と自然林の違いを学んだり、ヒノキ伐採の迫力ある動画を見たりしました。また、事前に参加者に送付した動画で伐採したヒノキの枝葉を観察し、針葉樹と広葉樹の違いやヒノキの樹齢の見方を学び、工作キットを使いヒノキの枝でペンダントを作ってもらいました。

【なぜ放置林が増えた?】

愛媛県は県土面積の約7割が森で、多くがヒノキなどの針葉樹を植えた人工林です。元々は家を建てる時に素材となるスギやヒノキを育てるため、人工林が作られました。ところが、30年程前から海外から安い木材が輸入されるようになり木材の価格が下落。国産木材が売れなくなったため、手入れが行われず、放置されるようになってしまいました。また、本来、森には土が雨水をため込んで洪水を防ぐ機能がありますが、放置人工林では雨で土が流出しやすくなります。そうなると、土砂災害の恐れがあり、私たちの生活も脅かされてしまうのです。

【放置林を減らすため、私たちにできること】

「私たちが生きていけるのは、木やその他植物のおかげ」と山本さんは言います。畑と同じで、人が植えた森は手入れを続けることが大切です。さらに木は再生可能な資源なので採った木を使うことも重要ですし、同時に自然の森を増やすことも大切です。西条自然学校では、放置林を伐採してアロマオイルを制作しています。商品を通して放置林について知ってもらおうという取り組みです。きっかけは何であれ、まずは放置林の現状や森の働きを知ることが本来の自然林を取り戻す第一歩となるのではないでしょうか。

【車の給電機能を使い、倒木の処理ができる!】

このほか、新型アクアを使って防災給電の方法も学びました!地震が起きたときは、道が倒木でふさがり避難ができない可能性があります。そんな時、車の電気で電動のこぎりを動かし退路を確保することができます。もしもの時に対応できるよう、日頃から備えたいものです。本来であれば、みなさんに会場に来ていただいて、実際に給電の仕方をお伝えし、伐採、工作やチェーンソー体験など、普段できない活動を行っていただく予定でした。来年こそは、ぜひ皆さんと一緒に活動したいと考えています。

【日々の生活の中で自然保護を意識しよう】

近年の異常気象や海洋汚染など、私たちを取り巻く自然環境はいい状態とは決して言えません。私たちの今を守るために、これからを生きる子どもたちの未来を守るために、身近な環境の現状を学び自分たちに何ができるかを考えることが大切です。今回はコロナウイルスの影響で実地での活動はできませんでしたが、オンラインでの活動を通じて、一人でも多くの人に日々の生活の中で自然保護を意識をしていただけたら嬉しく思います。参加してくださった皆さん、ありがとうございました!