青森環境保全プロジェクト

緑地公園の清掃活動や藍染体験を行いながら自然環境について学習しよう!

【八戸の美しい自然環境を 次世代へつなぐためには】

自然豊かな八戸地域は、清らかな水や多様な植物とともに発展してきました。こうした美しい環境を守り、次世代につなぐことが、今を生きる私たちに求められています。「TOYOTA SOCIAL FES!!Presents~青森環境保全プロジェクト~」は9月8日、八戸市津波防災センターと周辺で開催されました。市内外から親子連れや学生ら約80人が参加し、環境を守り続けるために必要なことを考えました。

【「生葉染」に挑戦 爽やかなブルーに歓声】

八戸地域を流れる馬淵川流域はもともと、農作物や藍の栽培に適した土壌でした。イベントでは始めに、環境科学技術研究所研究員の山上睦さんが、時代と共に栽培されなくなっていった藍を、環境をきれいにする植物として活用する事例を紹介しました。続いて、この日のために育てられた藍を使った「生葉染」の藍染め体験がスタート。八戸工業大学教授の川守田礼子さんと学生の指導の下、絞り模様を付けた白い布を染液に浸しました。時間を置いて染液から取り出した時は緑色だった布が、風に当てると淡い青色に変化。参加者は歓声を上げて喜んでいました。

【参加者約80人が協力して 公園のゴミ拾いに汗流す】

その後は、沼館緑地公園と沼館2号緑地公園へ向かう2コースに分かれてゴミ拾いを実施。タバコの吸い殻やペットボトルが多かったのですが、ゴミ箱の蓋などの大きな物も落ちていていました。参加者は丁寧に拾い集め、環境美化に汗を流しました。八戸高専5年の工藤大彰さんはいとこの市立中居林小3年・木村圭伸君と参加しました。工藤さんは「きれいな藍染めができた。いとこが環境に興味を持つきっかけになれば」と語り、木村さんは「一緒にゴミ拾いをして楽しかった」と話していました。

【当たり前にある自然の ありがたみを実感し 環境を守る意識新たに】

生葉染にはきれいな水と新鮮な藍の葉が必要です。体験を通して、私たちの地域に当たり前にある水のありがたさ、その源となる自然環境の大切さを学びました。ゴミをポイ捨てしないことはもちろん、市民一人一人が環境への理解を深め、自分たちができることから積極的に行うことが環境を守るには大切です。かつて藍の栽培が盛んだった地域の美しい自然をみんなで協力して守っていきましょう。

◆主 催:デーリー東北新聞社

◆共 催:特定非営利活動法人循環型社会創造ネットワーク

◆協 力:学校法人八戸工業大学、青森県環境教育促進協議会、公益財団法人環境科学技術研究所

海岸や河川の清掃活動と環境整備。青森の水をきれいに、未来へつなげよう

緑地公園の清掃活動や藍染体験を行いながら自然環境について学習しよう!

【八戸地域の自然を守り 未来へつなぐためには】

日照時間が長く、穏やかな気候風土の八戸地域は、多様な植物や清らかな水を生かして発展してきました。この美しい自然環境を壊すことなく未来につなぐことが、今を生きる私たちには求められています。4年ぶりの現地開催となった今年のTOYOTA SOCIAL FES!!では、地域の自然について知り、それを守り続けるために何ができるかを考えました。

【地元の藍と水を使って 「生葉染」にチャレンジ】

9月3日、会場の八戸市津波防災センターには、幅広い年代の約50人の参加者が集まりました。まずは、八戸工業大学准教授の川守田礼子さんによる、かつてこの地域で栄えた、きれいな水を必要とする藍染めについて学ぶ講座からスタート。そして、今回の活動のために春から市内で育てられた藍を使い「生葉染」の体験をしました。参加者は同大学の学生たちのアドバイスを受けながら藍の葉を何枚も摘んで袋に入れ、水と合わせて染液を作り、輪ゴムで絞り模様をつけた真っ白い布を浸けて時間を置きました。

染液から引き上げたばかりの布は緑色でしたが、空気にさらすことでだんだんと淡い青に変化。子どもたちの歓声が響き渡りました。

【海を臨む公園に移動し 協力し合ってゴミ拾い】

生葉染の後は、海を臨む沼館緑地公園に移動してゴミ拾い。よく見ると、草むらの陰にはたばこの吸い殻、弁当の空き箱などがあり、みんなで一つ一つ拾い集めました。両親と参加した、八戸市立新井田小4年の坂本諒介君は「初めての藍染めはとても楽しかったし、ペットボトルや空き缶をたくさん拾ったよ」と話してくれました。

【一人一人が意識を持ち 未来のために守りたい 清らかな水と美しい緑】

生葉染ができるのは、この地域にきれいな水と澄んだ空気があるからです。この体験を通して、きれいな水があることのありがたさと、その水の源となる自然環境を保護することの大切さを学びました。ゴミをポイ捨てしないのはもちろんですが、普段から市民一人一人がゴミ拾いなどを積極的に行い、この恵まれた自然をきれいに保つ行動をすることが大切です。清らかな水と美しい緑があふれるこの地域を、未来のために守っていきましょう。

◆主 催:デーリー東北新聞社

◆共 催:特定非営利活動法人 循環型社会創造ネットワーク(CROSS)

◆協 力:学校法人八戸工業大学、青森県環境教育促進協議会

海岸や河川の清掃活動と環境整備。青森の水をきれいに、未来へつなげよう。

馬淵川のゴミの種類や生態系への影響を調べよう!

【TSF!!2022】青森開催

【青森の水辺環境を オンラインで学習】

9月11日、オンライン配信にて「TOYOTA SOCIAL FES!! Presents~青森環境保全プロジェクト~」が開催されました。このイベントの目的は青森を取り巻く水辺環境について学習し、美しい自然を未来に残すために自分に何ができるのかを考えることです。今年は時勢を鑑みオンライン配信のみでの開催となりました。

【馬淵川のゴミの不法投棄問題】

オンライン上での開会式が終わり、国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 八戸出張所 所長 星さんによる講演からこの日のプログラムがスタートしました。講演内容は馬淵川のゴミの不法投棄についてです。これまでどのようなゴミが、どんな場所に不法投棄されてきたのかを学習し、星さんが出題するクイズを解いて川に関する理解を深めました。

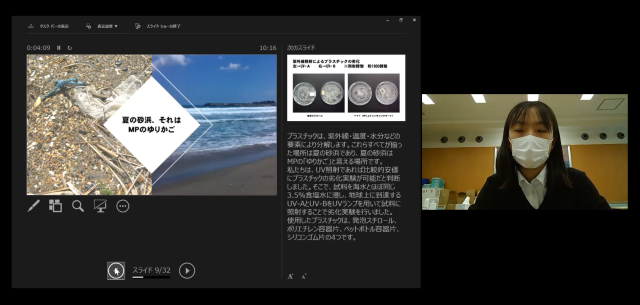

【マイクロプラスチックが 私たちに及ぼす影響とは】

星さんによる講演が終わった後は、八戸工業大学第二高等学校・附属中学校の生徒の皆さんがマイクロプラスチックについての活動報告をしました。報告者は阿部蒼大さん、中村奏良さん、田多美空さん、石亀涼祐さんの4名です。報告を通してマイクロプラスチックが生態系に与える影響や、私たちの生活を豊かにしているプラスチック製品が逆に生活を脅かす可能性があることを知りました。近年マイクロプラスチックがなぜ環境問題となっているのか。その理由を学びつつ、身の回りにあるプラスチック製品の扱い方を考えさせられる貴重な機会となりました。

【美しい水辺環境を守るため 普段から意識ある行動を】

今回のプログラムでは馬淵川のゴミの不法投棄問題やマイクロプラスチックが私たちに及ぼす影響について学習しました。こうした水辺の問題を解決するために自分にできることはないか、普段から考えながら生活していきたいですね。

◆主 催:デーリー東北新聞社

◆共 催:特定非営利活動法人 循環型社会創造ネットワーク(CROSS)

◆後 援:国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

◆協 力:青森県環境教育促進協議会、八戸工業大学第二高等学校附属中学校